Die Anlage eines peripheren arteriellen Katheters stellt ein etabliertes und häufig angewandtes Verfahren in der Intensiv- und perioperativen Medizin dar. In der klinischen Praxis erfolgt die Punktion zumeist in der A. radialis unter Verwendung der Blindtechnik. Trotz ihrer weiten Verbreitung wird die arterielle Kanülierung nicht selten als Herausforderung wahrgenommen – sowohl für das medizinische Personal als auch für die Patientinnen und Patienten.

Ein korrekt platzierter und funktionstüchtiger arterieller Zugang – erkennbar an einer präzisen Druckwellenform mit stabilem Signalverlauf, auch nach Spülvorgängen und ohne Notwendigkeit der Armstabilisierung – bietet jedoch erhebliche Vorteile: Er ermöglicht eine kontinuierliche, hochauflösende hämodynamische Überwachung, erleichtert die Blutentnahme und trägt zur Reduktion der Arbeitsbelastung des medizinischen Personals bei.

Ein proaktiver und standardisierter Ansatz bei der Anlage arterieller Zugänge kann helfen, technische Artefakte wie Resonanz- und Dämpfungsphänomene zu minimieren. Diese Störungen können die Interpretation hämodynamischer Parameter erheblich beeinträchtigen und somit therapeutische Entscheidungen im Rahmen einer zielgerichteten Therapie („Goal-Directed Therapy“) negativ beeinflussen 1.

Gemäß den Empfehlungen der SIAARTI-Leitlinie zur „perioperativen hämodynamischen Steuerung erwachsener Patienten in der nichtkardialen Chirurgie“ sollte die Steuerung von Volumen- und Vasopressortherapie nicht ausschließlich auf Basis konventioneller Vitalparameter erfolgen. Vielmehr sollten erweiterte hämodynamische Zielgrößen wie Herzindex (CI), Schlagvolumenvariation (SVV), Pulsdruckvariation (PPV), Sauerstoffangebot (DO₂) und systemischer Gefäßwiderstand (SVR) berücksichtigt werden 2.

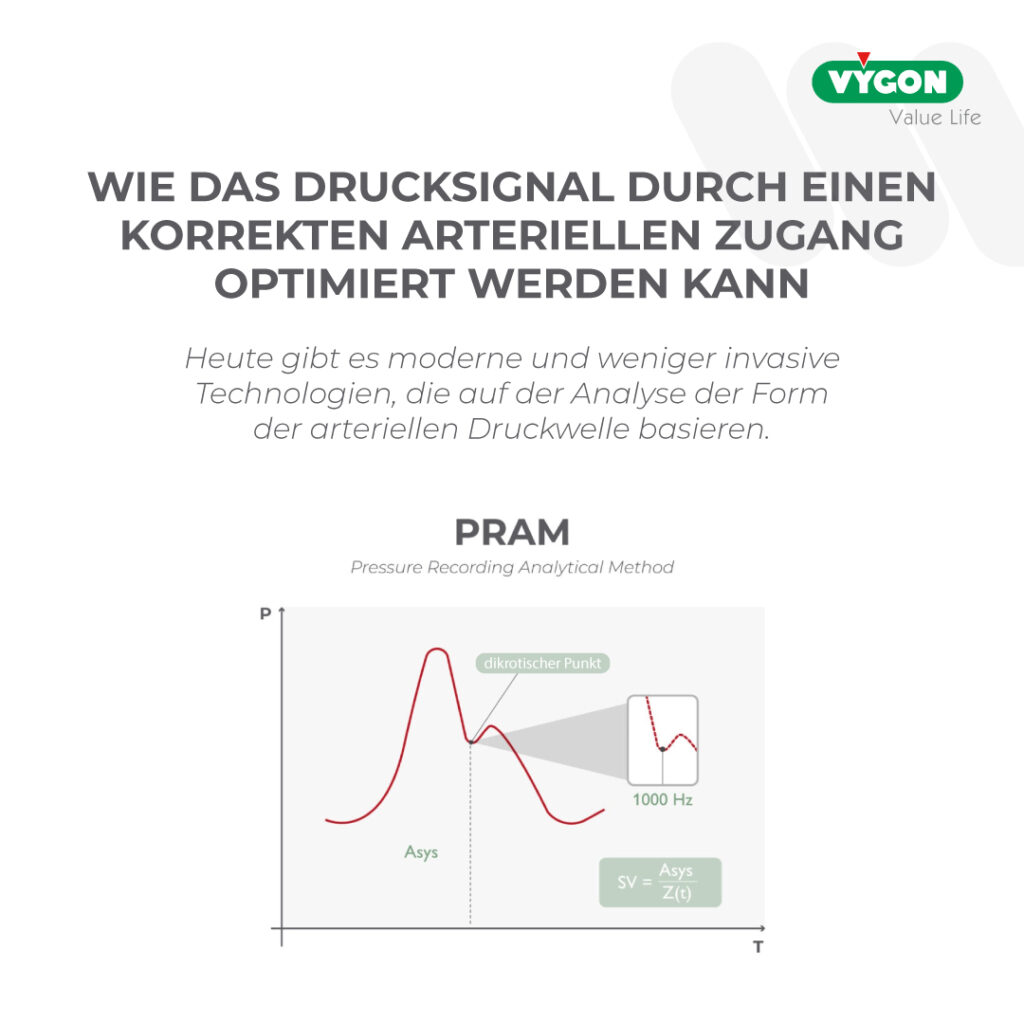

Während die Erhebung dieser Parameter früher invasive Verfahren erforderte, stehen heute moderne, minimalinvasive Technologien zur Verfügung. Insbesondere die Puls-Kontur-Analyse ermöglicht eine kontinuierliche und differenzierte hämodynamische Beurteilung auf Basis der arteriellen Druckwellenform – vorausgesetzt, der arterielle Zugang ist technisch einwandfrei.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie essenziell – wenn nicht sogar entscheidend – eine möglichst unverfälschte und physiologisch realistische Darstellung der arteriellen Druckwellenform ist.

Radialarterie: Technische und anatomische Aspekte der korrekten Kanülierung

Anatomische Besonderheiten der Radialarterie

Die Radialarterie weist interindividuell eine hohe anatomische Variabilität auf. Sie kann tortuos, kollabierbar oder stark mobil sein – Eigenschaften, die die Punktion erschweren und die Erfolgsrate der Erstkanülierung negativ beeinflussen. Während die durchschnittliche Misserfolgsrate bei der ersten Punktion unter optimalen Bedingungen unter 10 % liegt, kann sie bei hämodynamisch instabilen Patient:innen – insbesondere im Schockzustand – auf bis zu 50 % ansteigen.

Wiederholte Punktionen führen nicht nur zu einem erhöhten Zeitaufwand und Unbehagen für die Patient:innen, sondern erhöhen auch das Risiko für Komplikationen wie Hämatome, Arterienspasmen und Gefäßverletzungen. Diese Faktoren können die Erfolgswahrscheinlichkeit weiterer Kanülierungsversuche zusätzlich reduzieren.

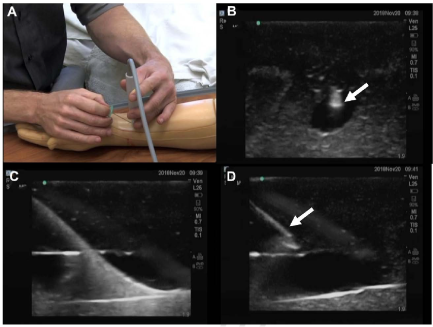

Ultraschallgestützte Punktion: Evidenzbasierte Vorteile

Der Einsatz von Ultraschall zur Gefäßdarstellung hat sich als effektive Maßnahme zur Verbesserung der Punktionsergebnisse etabliert. Studien zeigen, dass die ultraschallgestützte Kanülierung die Rate an Erstversagen um bis zu 32 % senken und die Inzidenz von Hämatomen um 61 % reduzieren kann.3 Die visuelle Darstellung der Gefäßanatomie in Echtzeit ermöglicht eine gezielte Punktion, reduziert die Anzahl der Fehlversuche und erhöht die Patientensicherheit signifikant.

Ultraschall-Leitfaden und AIM-Methode: Ein strukturierter Ansatz zur Radialarterienkanülierung

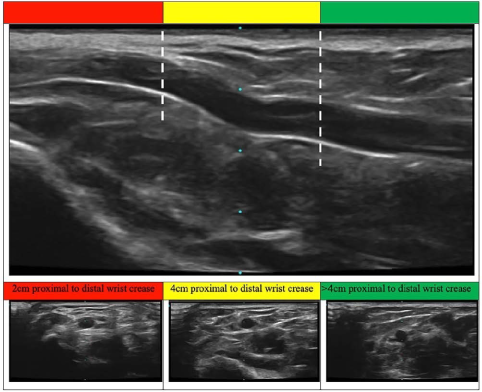

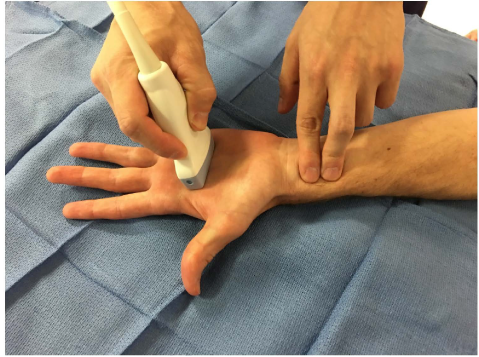

Die ultraschallgestützte Punktion der Radialarterie dient nicht nur der Schonung des Gefäßes, sondern unterstützt auch die gezielte Auswahl einer optimalen Punktionsstelle. Ein strukturierter Ansatz wie die AIM-Methode (Arterial Introduction Method) kann hierbei wertvolle Dienste leisten.

Im Rahmen dieser Methode wird die Radialarterie mithilfe eines hochauflösenden Ultraschallgeräts in einem Bereich etwa 4 cm proximal des Handgelenks untersucht – einer Region, die in der Literatur gelegentlich als „Chi“ (Cheok) bezeichnet wird. In diesem Abschnitt ist die Arterie in der Regel größer kalibriert, tiefer gelegen und weniger durch Gelenkbewegungen beeinflusst. 4

Diese anatomischen Vorteile ermöglichen nicht nur eine höhere Erfolgsrate bei der Kanülierung, sondern auch eine stabilere Katheterlage. Die größere Entfernung zu den Gelenken reduziert das Risiko mechanischer Irritationen und erleichtert die Fixierung des Katheters. Dies wiederum kann die Inzidenz infektiöser und mechanischer Komplikationen senken, die Katheterfunktion verbessern und dessen Liegedauer verlängern.45.

Allen-Test: Beurteilung der Kollateralzirkulation vor radialer Arterienkanülierung

Vor der Platzierung eines peripheren arteriellen Katheters in der Radialarterie ist die Überprüfung der Kollateralversorgung über die Arteria ulnaris essenziell, um das Risiko einer ischämischen Komplikation bei möglicher Gefäßokklusion zu minimieren.

Trotz seiner weiten Verbreitung weist der Allen-Test gewisse Limitationen auf: Die Beurteilung erfolgt subjektiv, und die Reperfusionszeit kann stark variieren (typischerweise zwischen 5 und 15 Sekunden). Dennoch zeigt die Literatur, dass der Allen-Test in seiner diagnostischen Aussagekraft vergleichbar mit dem Barbeau-Test sowie mit der farbdopplersonographischen Untersuchung ist 6.

Die Wahl der Methode zur Beurteilung der Kollateralzirkulation liegt im Ermessen des Anwenders. Im Falle eines unklaren oder pathologischen Allen-Tests wird jedoch dringend empfohlen, eine ergänzende Untersuchung mittels Farbdoppler-Ultraschall durchzuführen, um eine sichere Gefäßversorgung zu gewährleisten und Komplikationen zu vermeiden.

Auswahl des geeigneten arteriellen Katheters: Material, Kaliber und Länge als Schlüsselfaktoren

Neben der anatomischen Beurteilung der Radialarterie und der Wahl der geeigneten Punktionsmethode ist auch die Auswahl des passenden Katheters entscheidend für die Funktionalität, Lebensdauer und Sicherheit des arteriellen Zugangs. Dabei spielen insbesondere Materialeigenschaften, Katheterlänge und -durchmesser eine zentrale Rolle.

Materialeigenschaften

Das Kathetermaterial beeinflusst maßgeblich die mechanische Stabilität und die Übertragungsqualität der Druckwellenform:

· Polyurethan (PUR): Thermosensibel, neigt bei Körpertemperatur zur Formveränderung, was die Signalqualität beeinträchtigen kann.

· Teflon (PTFE): Sehr steif, mit erhöhtem Risiko für Materialbruch und Gefäßverletzungen.

· Polyethylen (PE): Gilt als optimal für die hämodynamische Überwachung, da es eine ausgewogene Steifigkeit und gute Formstabilität aufweist. Es ermöglicht eine zuverlässige Übertragung der arteriellen Druckwellenform über längere Zeiträume.

Länge und Kaliber

Die physikalischen Eigenschaften des Katheters beeinflussen die Signalübertragung und die mechanische Stabilität:

· Länge: Ein zu langer Katheter kann laut der Absorptionskoeffizientenformel zu einer Dämpfung der Druckwellenform führen. Ein zu kurzer Katheter hingegen erhöht das Risiko einer Dislokation.

· Kaliber: Ein größerer Durchmesser verbessert die Signalqualität, kann jedoch bei Überschreiten eines kritischen Verhältnisses den arteriellen Blutfluss beeinträchtigen und das Risiko für Thrombosen und Ischämien erhöhen.

Empfohlene Parameter für die Katheterauswahl

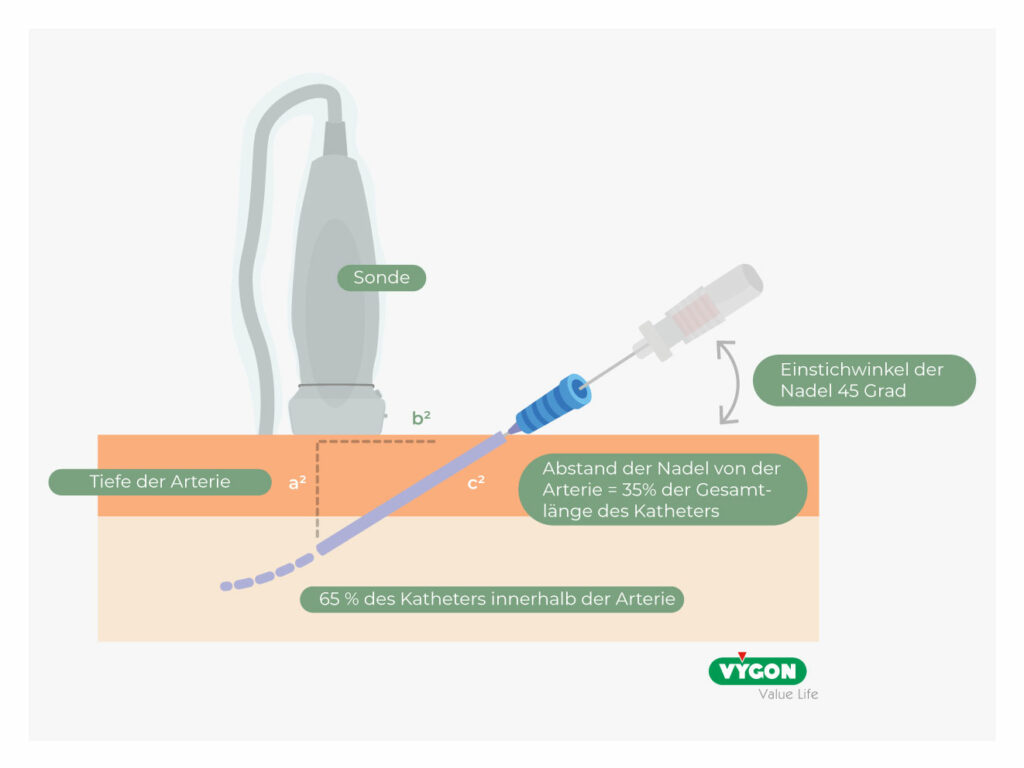

· Länge: Es wird empfohlen, eine Katheterlänge zu wählen, bei der mindestens 65 % der Katheterstrecke intravasal verbleiben 8.

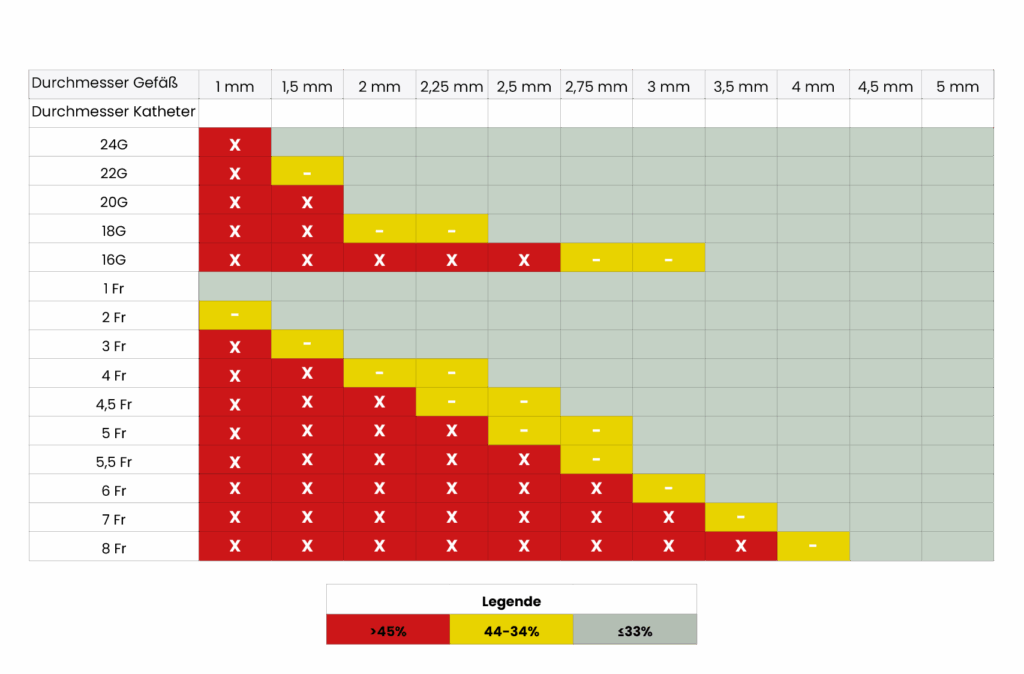

· Kaliber: Der Außendurchmesser des Katheters sollte nicht mehr als 45 % des arteriellen Lumens einnehmen, um eine adäquate Perfusion sicherzustellen 910.

Insertionstechnik: Einfluss des Einstichwinkels auf Stabilität und Funktionalität

Mehrere Autoren empfehlen bei der ultraschallgestützten Kanülierung der Radialarterie die Verwendung eines longitudinalen Zugangs (in-plane-Technik) mit einem Einstichwinkel zwischen 30° und 45°. Besonders vorteilhaft ist jedoch ein flacherer Winkel zwischen 15° und 30°, da dieser die subkutane Katheterstrecke verlängert, bevor das Gefäß lumeniert wird. Dies führt zu einer höheren mechanischen Stabilität des Katheters und reduziert das Risiko für Dislokationen, mechanische Irritationen sowie infektiöse Komplikationen 11.

Ein Einstichwinkel von mehr als 45° sollte vermieden werden, da er die Wahrscheinlichkeit eines Katheterabknickens erhöht und die Qualität der hämodynamischen Signalübertragung negativ beeinflussen kann.

Minimierung des Risikos unbeabsichtigter Entfernung und Katheterverschiebung

Ein oft unterschätzter, jedoch klinisch relevanter Aspekt nach der Platzierung eines arteriellen Katheters ist das Risiko einer versehentlichen Entfernung oder Dislokation. Studien zeigen, dass 20,4 % der arteriellen Katheter unbeabsichtigt entfernt werden – in 65,3 % dieser Fälle war eine erneute Kanülierung erforderlich, um die Therapie oder Überwachung fortzusetzen 12.

Die Hauptursache hierfür liegt in einer unzureichenden Fixierung des Katheters. In der klinischen Praxis kommen unterschiedliche Methoden zum Einsatz – von Nähten, sterilen und unsterilen Pflastern, über nahtlose Fixierungssysteme bis hin zu Polyurethan-Folienverbänden.

Aktuelle Empfehlungen zur Katheterfixierung

· Nähte gelten heute als veraltete Methode: Sie sind mit einem erhöhten Risiko für Blutungen, Nadelstichverletzungen, häufige Verbandswechsel, Biofilmbildung und katheterassoziierte Blutstrominfektionen assoziiert. 910111213

· Eine aktuelle Übersichtsarbeit konnte keine eindeutige Überlegenheit einer bestimmten Fixierungsmethode nachweisen – mit Ausnahme des semipermeablen, transparenten Polyurethanverbandes, der eine kontinuierliche Sichtkontrolle der Punktionsstelle ermöglicht

.

· Cyanacrylat-Kleber stellt eine vielversprechende Ergänzung dar: Er kann Blutungen reduzieren, den Katheter zusätzlich stabilisieren und das Infektionsrisiko senken. 151617

Klinische Relevanz

Die Funktionalität und Zuverlässigkeit des arteriellen Katheters sind entscheidend für eine präzise hämodynamische Überwachung, die Durchführung häufiger Blutentnahmen, die Reduktion patientenassoziierter Beschwerden sowie die Optimierung der Arbeitsabläufe im klinischen Alltag.

Die Ultraschallführung gilt heute als Standardverfahren bei der Katheterplatzierung. In Kombination mit den genannten Strategien bietet sie dem Anwender ein strukturiertes Vorgehen, das im Akronym RADIALS 18 zusammengefasst ist. Dieses Konzept zielt darauf ab, die Katheterliegedauer zu verlängern und vermeidbare Komplikationen zu minimieren.

0 Kommentare