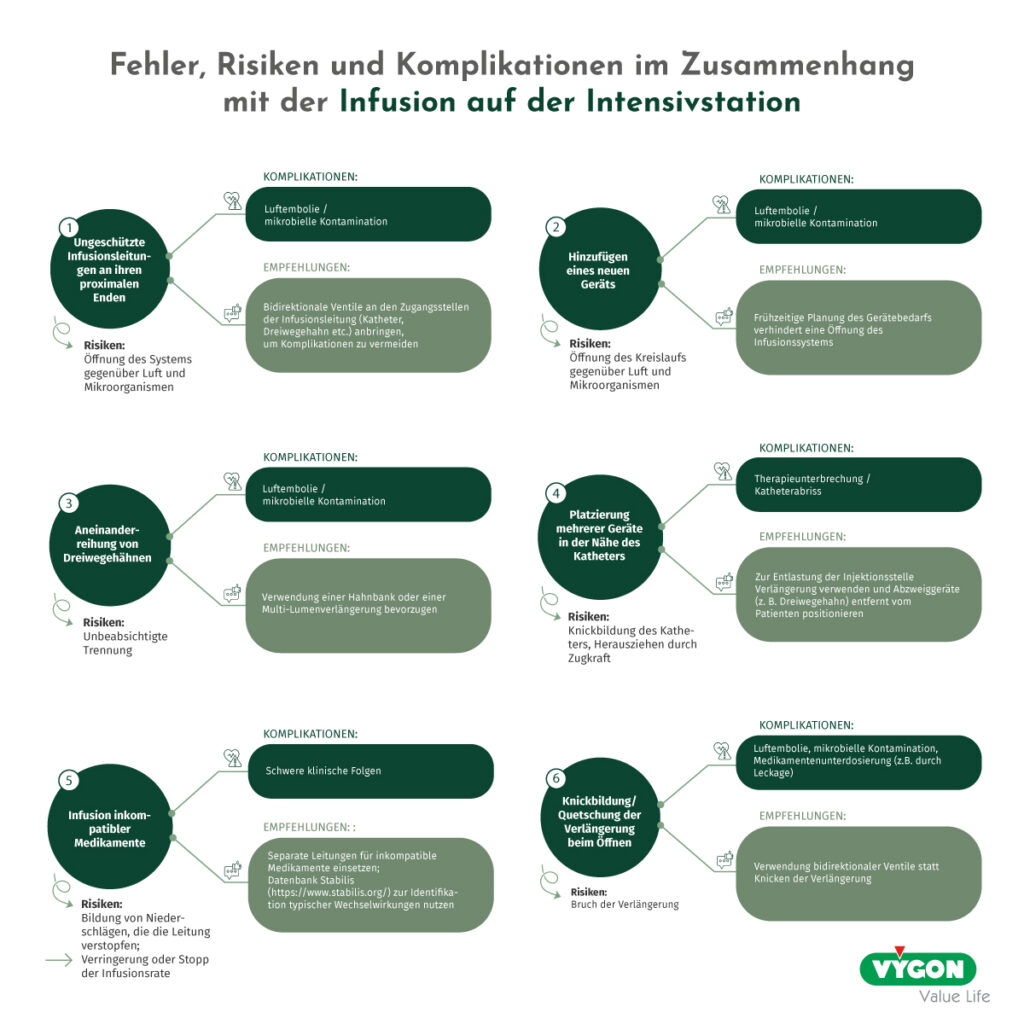

Infusionen gehören zum klinischen Alltag in vielen Krankenhausabteilungen, insbesondere auf Intensivstationen. Trotz ihrer Routineanwendung bergen sie erhebliche Risiken für Patienten und medizinisches Personal. Die Komplexität steigt mit der Anzahl der eingesetzten Medizinprodukte und Medikamente – insbesondere solchen mit engem therapeutischen Bereich (NTR). Werden mehrere Lösungen gleichzeitig mit unterschiedlichen Flussraten verabreicht, können chemische Reaktionen oder mechanische Effekte wie Boluswirkungen auftreten.

Diese Komplexität erhöht die Wahrscheinlichkeit von Fehlern bei der Handhabung von Infusionssystemen – Fehler, die schwerwiegende Folgen haben können, etwa Luftembolien, mikrobielle Kontaminationen oder Blutexpositionen.

In diesem Artikel beleuchten wir die häufigsten Fehler, Risiken und Komplikationen im Zusammenhang mit Infusionen auf der Intensivstation – und zeigen, wie Sie diese effektiv vermeiden können.

Typische Fehlerquellen und Empfehlungen zur Vermeidung

1. Offene oder ungeschützte proximale Enden von Infusionsleitungen

Ein häufiger Fehler besteht darin, dass proximale Enden von Infusionssystemen nicht ordnungsgemäß verschlossen oder geschützt sind. Dies kann das Eindringen von Luft oder Mikroorganismen begünstigen und zu Luftembolien oder Infektionen führen.

Empfehlung:

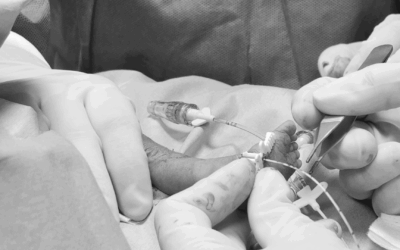

Verwenden Sie nadellose, bidirektionale Konnektoren an allen offenen Enden wie Absperrhähnen, Rampen oder Verlängerungsleitungen. Diese schützen sowohl das Personal vor Nadelstichverletzungen als auch den Patienten vor Kontaminationen und Embolien.

2. Nachträgliches Hinzufügen von Geräten zur Infusionsleitung

Die spontane Erweiterung eines Infusionssystems – etwa durch das Einfügen von Absperrhähnen oder Rampen – öffnet das System erneut für Luft und Keime. Dies geschieht häufig, wenn sich der klinische Zustand des Patienten ändert und zusätzliche Zugänge benötigt werden.

Empfehlung:

Planen Sie die Infusionsstruktur im Voraus und berücksichtigen Sie mögliche spätere Anforderungen. Verwenden Sie geschlossene Systeme mit bidirektionalen Ventilen, um das Risiko beim Nachrüsten zu minimieren.

3. Ungeeignete Abfolge von Absperrhähnen

Das Aneinanderreihen mehrerer Dreiwegehähne kann zu unbeabsichtigten Systemöffnungen führen – mit den bekannten Risiken einer Luftembolie oder mikrobiellen Kontamination.

Empfehlung:

Vermeiden Sie die serielle Montage mehrerer Dreiwegehähne. Setzen Sie stattdessen auf Rampen mit integrierten Absperrhähnen oder mehrlumige Verlängerungsleitungen, die eine sichere und strukturierte Zugangsverteilung ermöglichen.

4. Platzierung mehrerer Geräte in Katheternähe

Das Anbringen mehrerer Absperrhähne direkt am Katheter kann mechanischen Druck und Zugkräfte erzeugen, wodurch sich der Katheter verbiegen oder lösen kann. Dies kann zu einer Unterbrechung der Therapie führen.

Empfehlung:

Eine Verlängerungsleitung am proximalen Ende des Katheters schafft Abstand zur Einführstelle und reduziert mechanische Belastungen durch angeschlossene Geräte wie Rampen oder Absperrhähne.

5. Infusion inkompatibler Arzneimittel

Die gleichzeitige Verabreichung physikalisch oder chemisch unverträglicher Medikamente kann zur Bildung von Ausfällungen führen, die die Leitung verstopfen und die Medikamentengabe beeinträchtigen oder stoppen.

Empfehlung:

Erhöhen Sie die Anzahl der Infusionsleitungen, um eine Vermischung inkompatibler Substanzen zu vermeiden oder deren Kontaktzeit zu minimieren. Nutzen Sie Kompatibilitätsdatenbanken wie https://stabilis.org/, um potenzielle Wechselwirkungen frühzeitig zu erkennen.

6. Einklemmen oder Knicken von PE-Verlängerungsleitungen

Polyethylen (PE) ist mechanisch stabil. Dennoch kann bereits ein leichter Knick dauerhafte Schäden verursachen. Bei starkem Druck – etwa beim Schließen der Leitung durch Einklemmen – besteht sogar die Gefahr eines Leitungsrisses mit Risiken wie Gasembolien, Kontamination oder Unterdosierung.

Empfehlung:

Verwenden Sie bidirektionale Ventile zur sicheren Leitungsschließung, anstatt die Leitung mechanisch zu biegen oder zu klemmen.

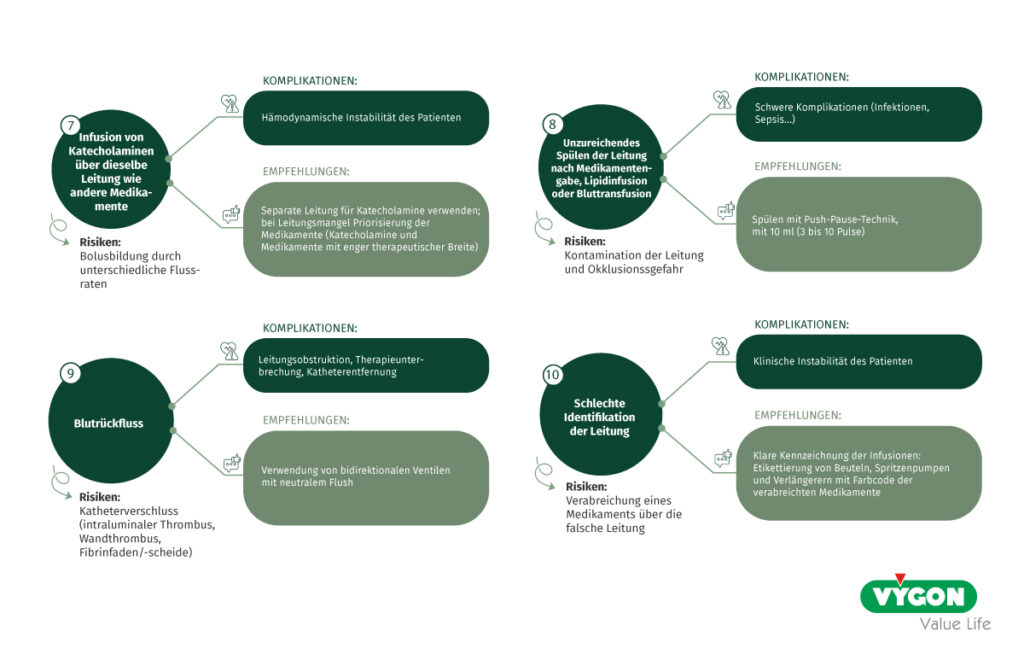

7. Katecholamin-Infusion über gemeinsame Leitung

Die Verabreichung von Katecholaminen zusammen mit anderen Medikamenten über dieselbe Leitung kann durch unterschiedliche Flussraten zu einem Boluseffekt führen – mit potenziell lebensbedrohlicher hämodynamischer Instabilität.

Empfehlung:

Reservieren Sie eine separate Leitung für Katecholamine. Falls dies nicht möglich ist, priorisieren Sie Medikamente mit engem therapeutischen Bereich (NTR) und hohe Alarmmedikamente wie Katecholamine.

8. Unzureichende Spülung nach Medikamenten-, Lipid- oder Blutgabe

Rückstände in der Leitung können kristallisieren und zu einem Verschluss führen, was das Risiko für CRBSI (katheterassoziierte Blutstrominfektionen) und Sepsis erhöht.

Empfehlung:

Führen Sie nach jeder Verabreichung eine Spülung in der Push-Pause-Technik mit 10 ml (3–10 Impulse) durch, um die Leitung gründlich zu reinigen.

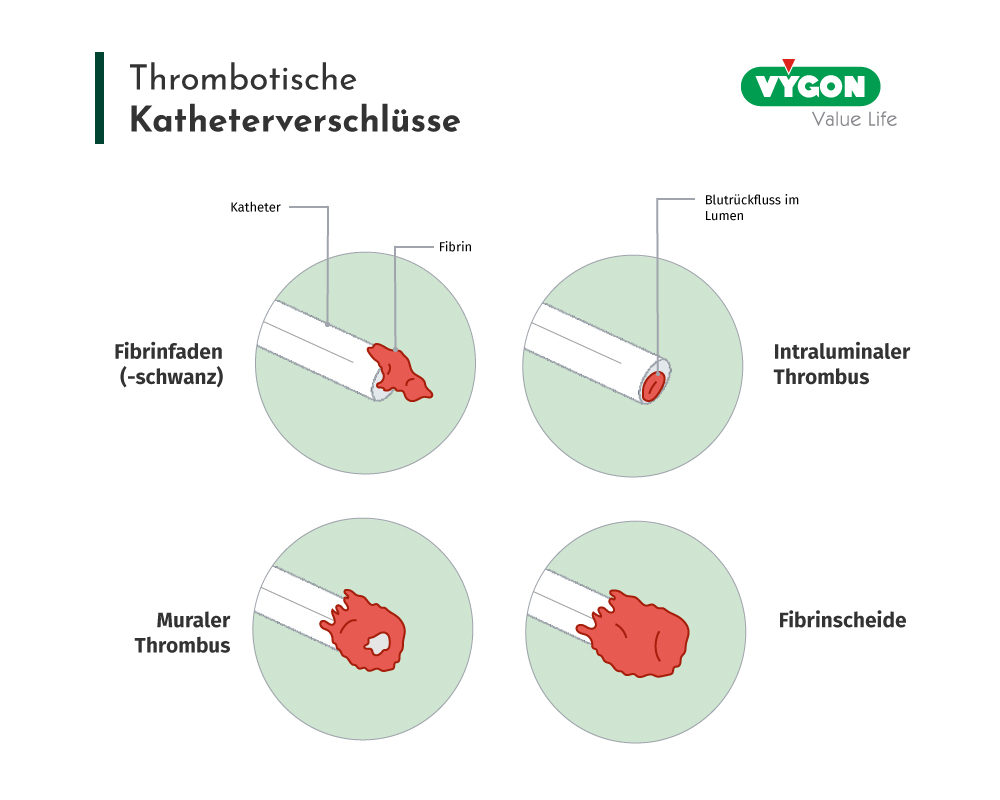

9. Blutreflux

Ein Rückfluss von Blut in die Leitung kann durch ein Ungleichgewicht zwischen Infusionsdruck und zentralvenösem Druck entstehen. Ursachen sind z. B. ein leerer Infusionsbeutel, niedrige KVO-Flussrate oder Druckerhöhung durch Husten, Niesen oder Erbrechen.

Weitere Ursachen:

Unzureichende Spülung, Bewegung des Katheterendes oder patientenbedingte Faktoren wie Diabetes.

Folgen:

Katheterverschluss durch intraluminale oder murale Thromben bzw. Fibrinscheiden, was zu Therapieunterbrechung oder Katheterentfernung führen kann.

Empfehlung:

Setzen Sie neutrale, bidirektionale Ventile mit Anti-Reflux-Funktion (z. B. bionector TKO) ein, um einen Rückfluss zu verhindern.

10. Fehlende oder falsche Kennzeichnung von Infusionsleitungen

Nicht gekennzeichnete Leitungen erschweren die Identifikation der verabreichten Medikamente – besonders in Notfallsituationen – und erhöhen das Risiko von Medikationsfehlern.

Empfehlung:

Kennzeichnen Sie alle Infusionssysteme (Beutel, Spritzenpumpen, Verlängerungsleitungen) mit klaren Etiketten und Farbcodes direkt am Patientenbett.

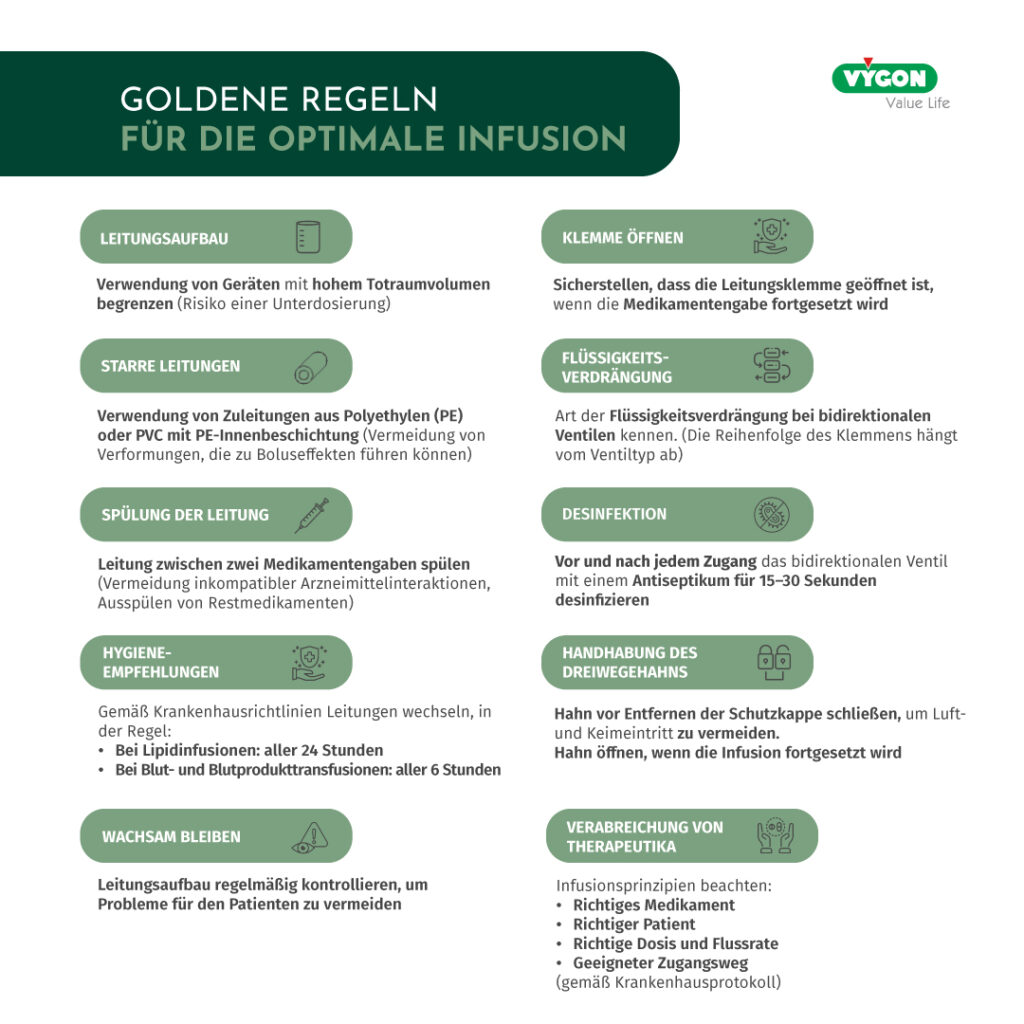

Fazit

Die sichere Infusionstherapie auf der Intensivstation erfordert eine sorgfältige Planung, den Einsatz geeigneter Geräte und ein fundiertes Verständnis möglicher Risiken. Auch wenn es evtl. nicht DAS perfekte Setup gibt, lässt sich die Patientensicherheit durch die Einhaltung bewährter Standards, die richtige Auswahl von Zugangswegen und Medikamenten sowie regelmäßige Systemüberprüfungen deutlich verbessern. So wird nicht nur der Patient geschützt, sondern auch das medizinische Personal entlastet.

Quellen

1. Gorski, Lisa A., et al. “Infusion Therapy Standards of Practice, 8th Edition”. Journal of Infusion Nursing, vol. 44, no. 1S, January 2021, p. S1224. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.1097/NAN.0000000000000396.

2. Bonnes pratiques de Perfusion en Anesthésie-Réanimation : des abords vasculaires aux montages de perfusion – Lucie Germon, Aurélie Bros, Perrine Drancourt, Stéphanie Genay, Delphine Cabelguenne.

3. https://www.cathflo.com/catheter-management/types-catheter-occlusions.html

0 Kommentare